Frankfurts Hochhäuser sind längst zum Symbol der Stadt geworden und prägen die Skyline wie an keinem anderen Ort in Deutschland. Doch welche Entwicklungen und Motive stecken hinter dem konzentrierten Bau von Wolkenkratzern? Dieser Beitrag befasst sich mit den wichtigsten historischen Etappen der Hochhausentwicklung in Frankfurt am Main. Zentrale Akteur*innen werden vorgestellt und die Wechselwirkung zwischen Stadtplanung, Wirtschaft und Gesellschaft analysiert. Die Leserschaft soll nachvollziehen können, wie städtebauliche Leitbilder, politische Entscheidungen und gesellschaftliche Kontroversen das Wachstum der Skyline beeinflusst haben – und welche Lehren sich daraus für die künftige Stadtentwicklung ziehen lassen. Damit bietet der Beitrag einen kompakten, verständlichen Einblick in ein Kernkapitel Frankfurter Stadtgeschichte und lädt zur kritischen Reflexion über Urbanität und Zukunftsplanung ein.

Hochhausentwicklung der Stadt Frankfurt am Main

Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte Frankfurts zeigt, wie sehr der Hochhausbau von politischem Willen, wirtschaftlichen Interessen, gesellschaftlicher Ablehnung und Akzeptanz sowie nicht zuletzt städtebaulichen Entwicklungen beeinflusst wurde. Dass gerade Frankfurt vor allen anderen Städten eine solche Dichte an Hochhäusern aufweist, lässt sich weitgehend auf drei Gründe zurückführen:

- Nachdem 1949 die Stadt Bonn zur Hauptstadt der neuen Bundesrepublik deklariert wurde, erklärte man die Stadt Frankfurt, die ebenfalls zur Wahl gestanden hatte, stattdessen zum Sitz der Deutschen Bundesbank. Folglich zogen in den darauffolgenden Jahrzehnten hunderte von Banken und Versicherungen nach Frankfurt. Oft gaben sich diese nicht mit gewöhnlichen Bürobauten zufrieden, sondern errichteten repräsentative Prestigeobjekte.

- Frankfurts Grüngürtel und der Flughafen schränken den städtischen Ausbau an den Randgebieten stark ein. Will man neue Büroflächen schaffen, muss man zwangsläufig in die Höhe ausweichen und vertikal bauen.

- Durch die großflächige Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges standen im Nachhinein weite Bauflächen frei, die sich auch für kühnere Bauprojekte anboten, die bei dichterer Bebauung nicht realisierbar gewesen wären.

Vor dem Zweiten Weltkrieg

Während der 21-jährigen Amtszeit von Oberbürgermeister Franz Adickes entwickelt sich Frankfurt zwischen 1891 und 1912 zur Großstadt. Entsprechend seiner Frankfurter Zonenbauordnung wird die Bebauung der Frankfurter Grundstücke streng reglementiert. Dies führt zu einer Stärkung aller Baugebiete und infolgedessen zu Frankfurts Aufstieg zur Industriestadt.

Der Frankfurter Architekt Ernst May plant und baut in den 1920er Jahren mit seinem Team mehr als 20 neue Siedlungen, entsprechend einem Generalbebauungsplan der Stadt. Zu diesen Siedlungen gehören unter anderem Westhausen, Römerstadt, Bornheimerhang und Riederwald. Er prägt das Stadtbild so nachhaltig, dass er als Architekt des „Neuen Frankfurts“ gilt.

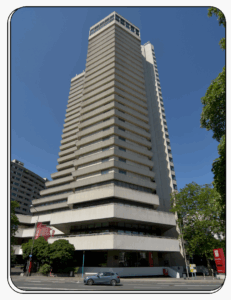

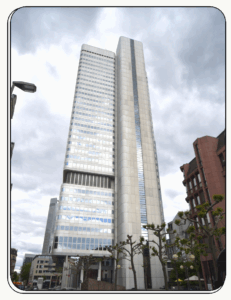

In diesem Zeitraum entstehen zudem der Mousonturm (1926), die Großmarkthalle (1927-1928), das IG-Farbenhaus, das heute zur Goethe-Universität (1928-1931) gehört, und das neungeschossige Verwaltungsgebäude des Deutschen Gewerkschaftsbundes (1931). Diese gehören zu den ersten Hochbauten in Frankfurt.

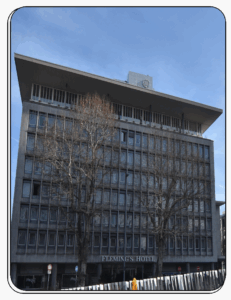

Ehemaliges IG FARBENHAUS (35M)

Die 1950er Jahre und der erste Hochhausplan

1953 entwirft Stadtplanungsamtsleiter Herbert Boehm den ersten Hochhausplan, der eine ringförmige Anordnung von Hochhäusern entlang der Wallanlagen vorsieht. Dieser wird jedoch nur teilweise umgesetzt.

Die erste Hochhausgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg besteht aus dem AEG-Verwaltungsgebäude (1949- abgerissen 1999) an der Friedensbrücke in Sachsenhausen, dem Bayer-Haus (1952) am Eschersheimer Tor, dem Fernmeldehochhaus der Bundespost (1953- abgerissen 2004) an der Zeil, dem Junior-Hochhaus (1954) am Kaiserplatz, dem Bienenkorbhaus (1955) an der Konstablerwache und dem Oberfinanzdirektionshochhaus (1955- 2014 abgerissen) an der Adickesallee.

Der Fingerplan der 1960er und 1970er

Unter dem Planungsdezernenten Hans Kampffmeyer entsteht der sogenannte „Fingerplan“, ein grober Entwurf eines Bebauungsplans, der Verdichtungszonen mit Hochhäusern entlang der Hauptverkehrsachsen vorsieht, und die Verlagerung von Verwaltungs- und Wirtschaftsbauten in angrenzende Wohngebiete.

Obwohl der Plan keinerlei Rechtsgültigkeit besitzt, werden bereits baurechtliche Zusagen erteilt. Zwar wird der Plan als Konsequenz der Widerstandsbewegung, die 1971 zum Frankfurter Häuserkampf führt, verworfen, doch sieht sich die Stadt gezwungen, die entsprechenden Baugenehmigungen zu erteilen. Der Grund dafür sind drohende Schadensersatzzahlungen seitens der Bauträger. So entstehen in den folgenden Jahren diese Gebäude:

- Das Zürich-Hochhaus an der Ecke Bockenheimer Ldstr. und Bockenheimer Anlage (1960)

- Das Hochhaus der Bank für Gemeinwirtschaft (1962)

- Der Lighttower (1962)

- Die Schweizer National (1964)

- Das BHF-Bank-Hochhaus (1962-1965)

- Das City Gate / Shell-Hochhaus (1964 – 1966)

- Das Rhein-Main-Center (1969)

- Der Global Tower (1970-1973)

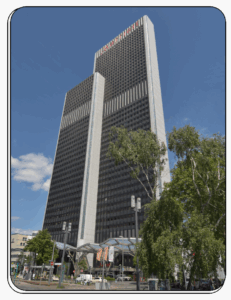

- Das BfG-Hochhaus (1971-1977, heute Eurotower genannt)

- Die Olivetti-Türme in Niederrad (1972)

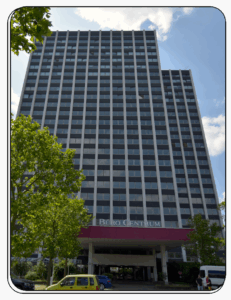

- Das Leonardo Royal Hotel Frankfurt (1972)

- Der T-11, ehemals Chase Manhattan Bank genannt, an der Taunusanlage (1972)

- Das WestendGate (1972-1976)

- The Adam (1972 – 1976)

- Das Arabella Center (1972)

- Das Selmi-Hochhaus (1973-1976) am Platz der Republik

- Der Silver Tower (1973-1978)

- Der Garden Tower (1973-1976)

- Das Union Investment-Hochhaus (1974-1977)

- Das 160 Park View (1978 – 1985)

Die 1980er und 1990er Jahre

Der Cityleitplan von 1983 des Architekturbüros Albert Speer und Partner greift Teile des „Fingerplans“ wieder auf und entwickelt sie weiter, unter anderem mit dem Ziel, Wohnraum zu erhalten und den Osten Frankfurts aufzuwerten.

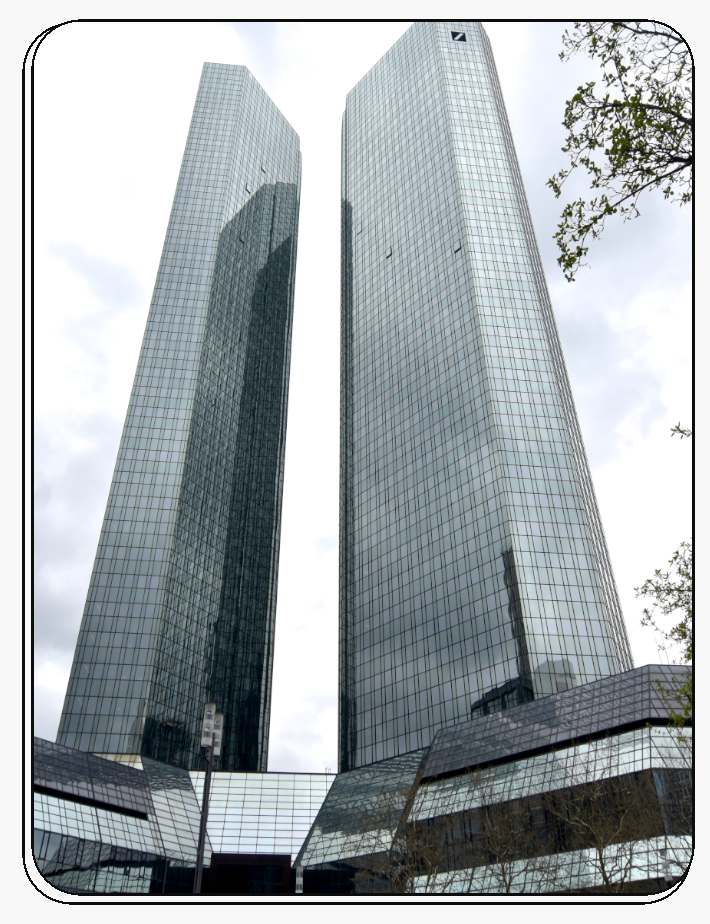

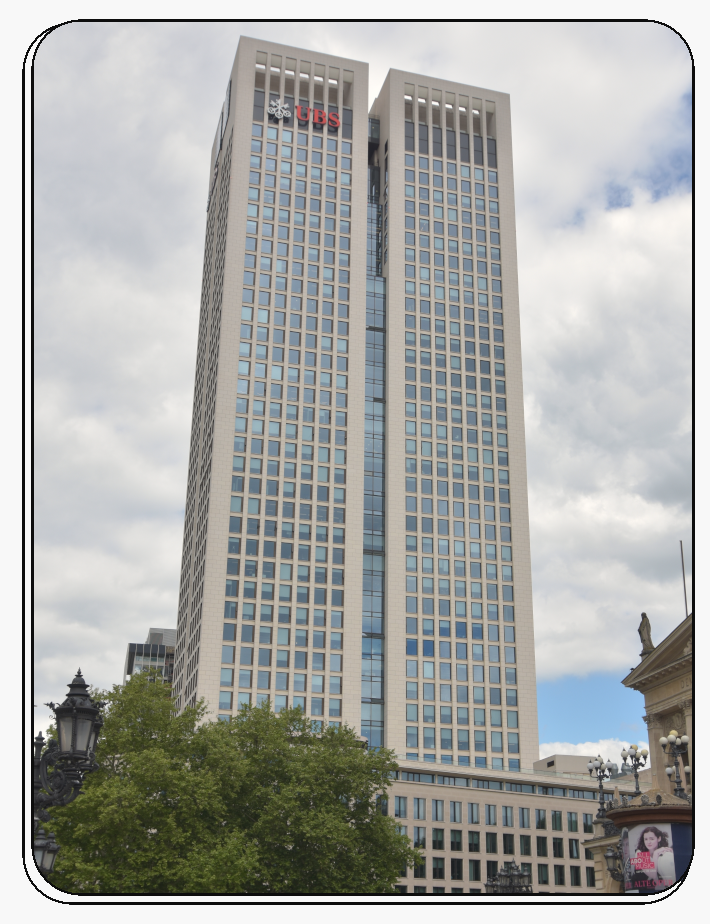

Die dritte Generation des Hochhausbaus beginnt mit dem Bau der Doppeltürme der Deutschen Bank (1981-1984), der jedoch dem rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 320 der 1970er Jahre folgt.

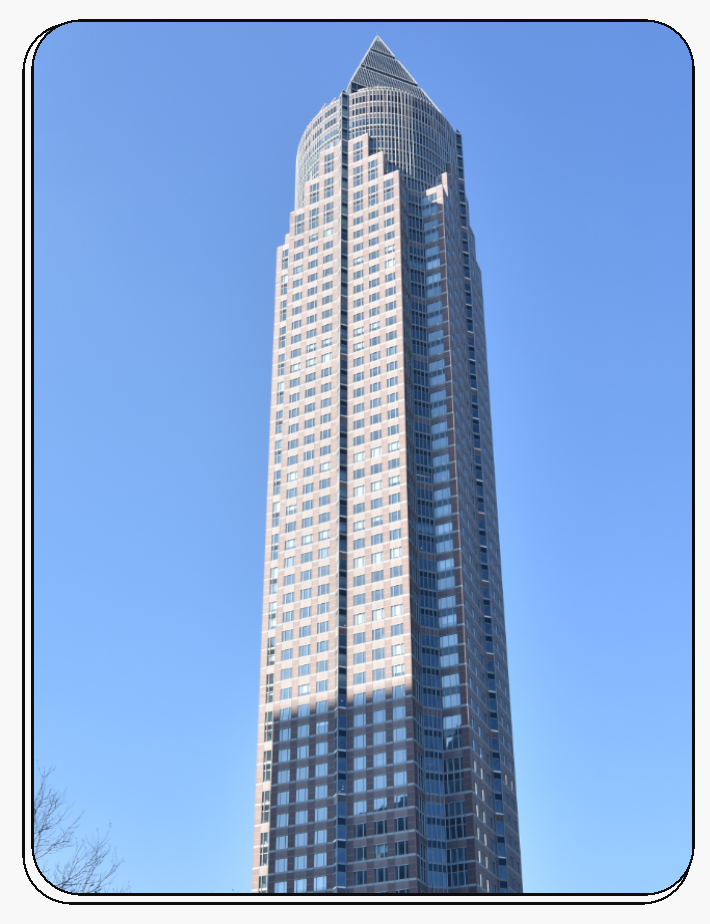

Danach entsteht das Messe Torhaus (1982-1985) nach einem Sonderbebauungsplan für das Messegelände. Für den Bau des Messeturms (1987-1991) wird sogar eine Sondergenehmigung benötigt, da nach gültigem Bebauungsplan dort nur Gebäude mit einer maximalen Höhe von 80 Metern erlaubt sind.

Es folgen weitere Bebauungspläne, die zum Bau verschiedener Hochhäuser führen:

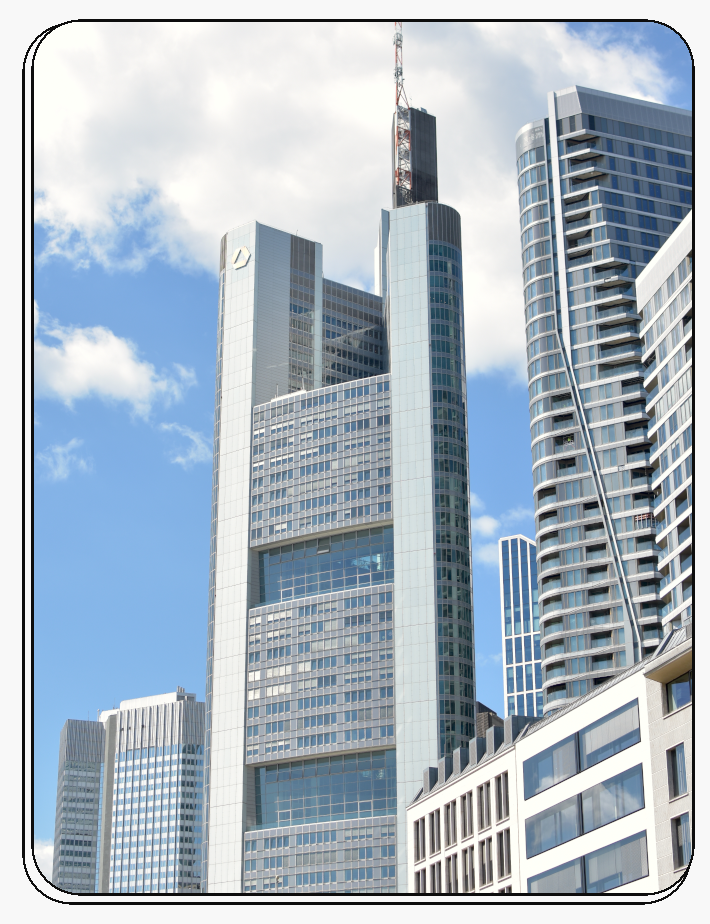

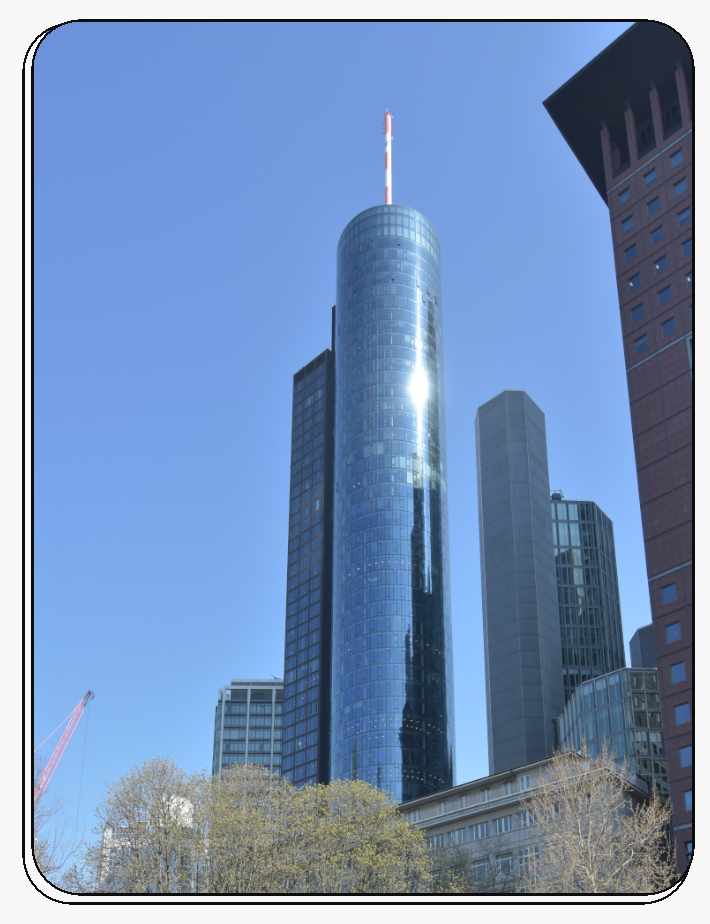

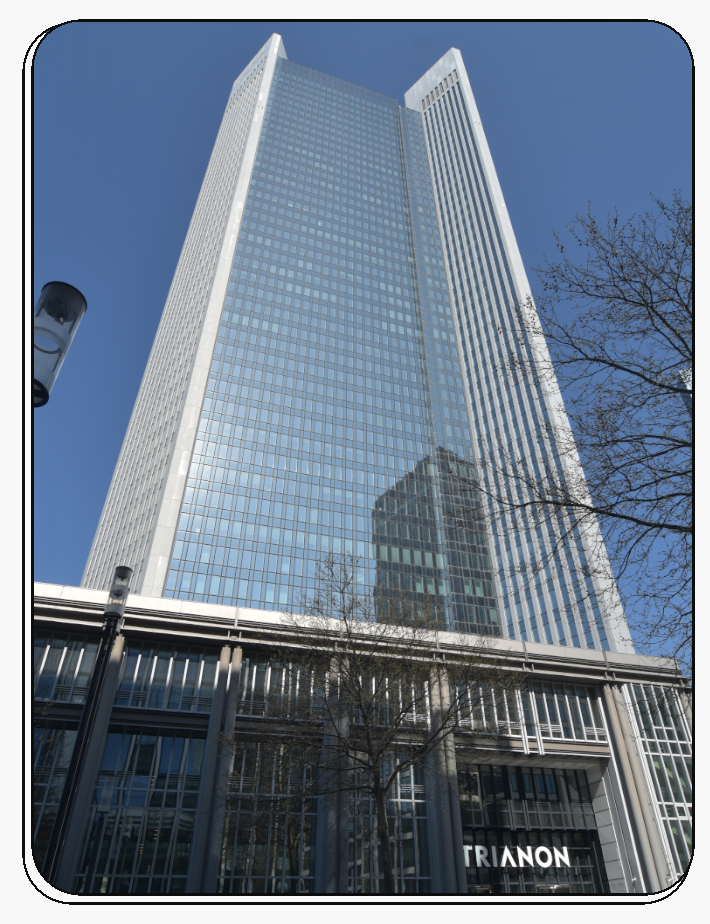

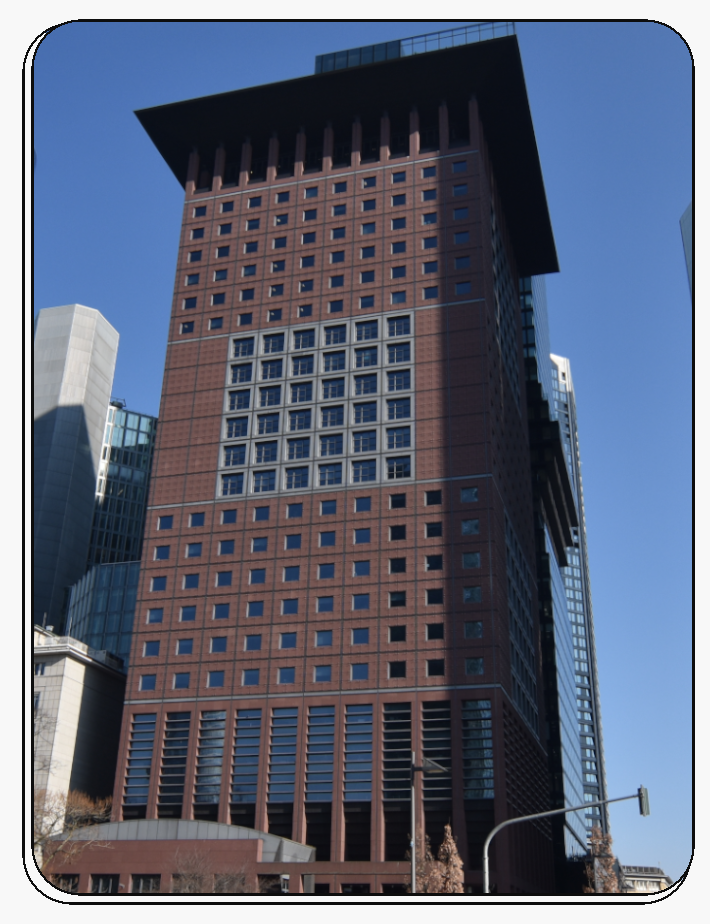

Die Blue Towers (1990), das Trianon-Hochhaus (1990-1993), das Hochhaus der Deutschen Genossenschaftsbank (1990-1993), das Japan-Center (1993-1996), das Kastor und Pollux (1994-1997 bzw. 1999), das neue Commerzbank-Hochhaus (1994-1997), der Main Tower der Landesbank Hessen-Thüringen an der Neuen Mainzer Straße (1997-2000) und das Eurotheum an der Ecke Neue Mainzer Straße und Junghofstraße (1997-1999).

Hochhausentwicklungsplan 1998 und „Frankfurt 21“

Das Architekturbüro Jourdan & Müller entwirft einen neuen Hochhausentwicklungsplan unter dem Namen Frankfurt 2000. Der Plan sieht 18 neue Hochhausstandorte in drei Verdichtungszonen vor, mit dem Ziel, andere Stadtteile frei von Hochhäusern zu halten. Die drei Zonen sind namentlich das Bankenviertel, das Messe- bzw. Europaviertel und ein neu geplantes Parkviertel, das auf dem Bahnhofsgelände zwischen Gutleutviertel und Gallus entstehen soll.

Im Zuge dessen würde der Gleisverkehr komplett unterirdisch abgewickelt werden, wie im Projekt „Frankfurt 21“ vorgesehen. Das Projekt wird jedoch aus finanziellen Gründen nie umgesetzt. An seine Stelle tritt das Projekt FrankfurtRheinMain plus.

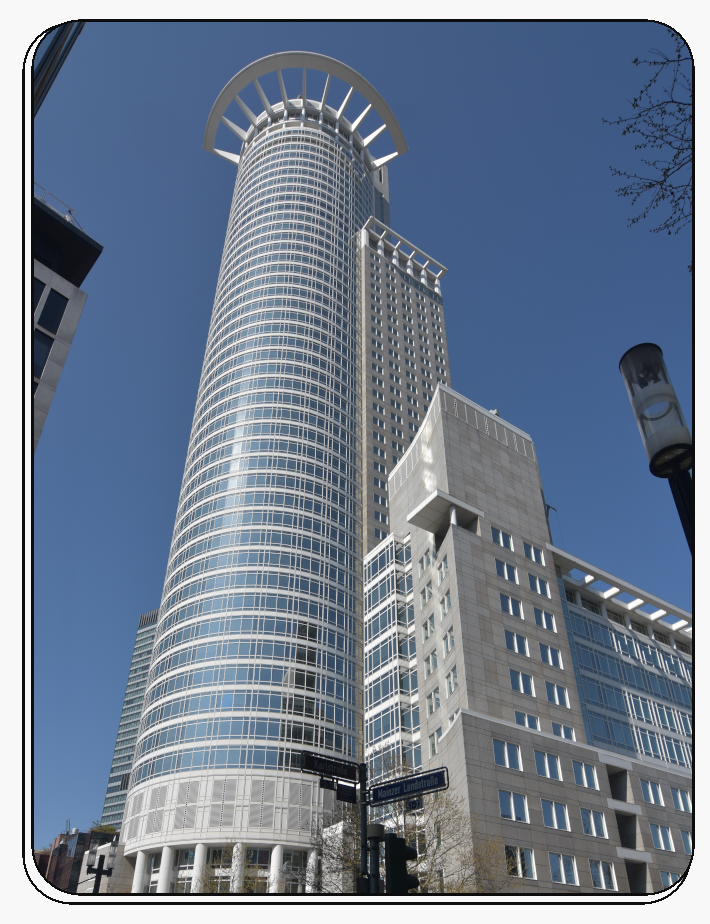

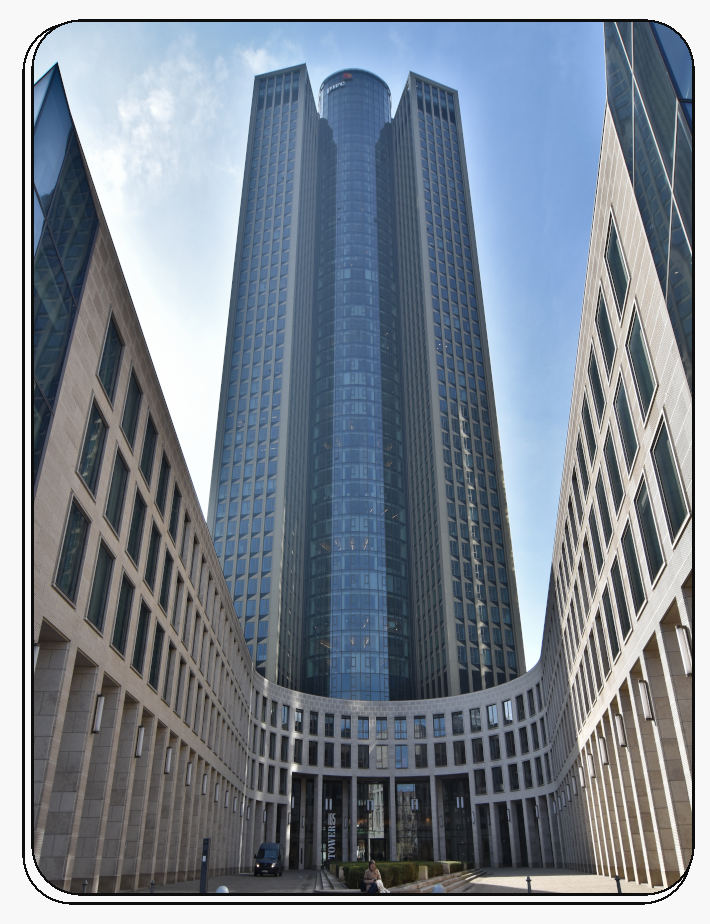

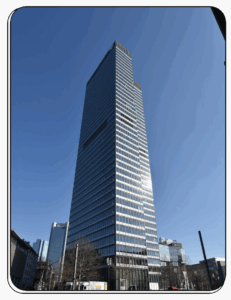

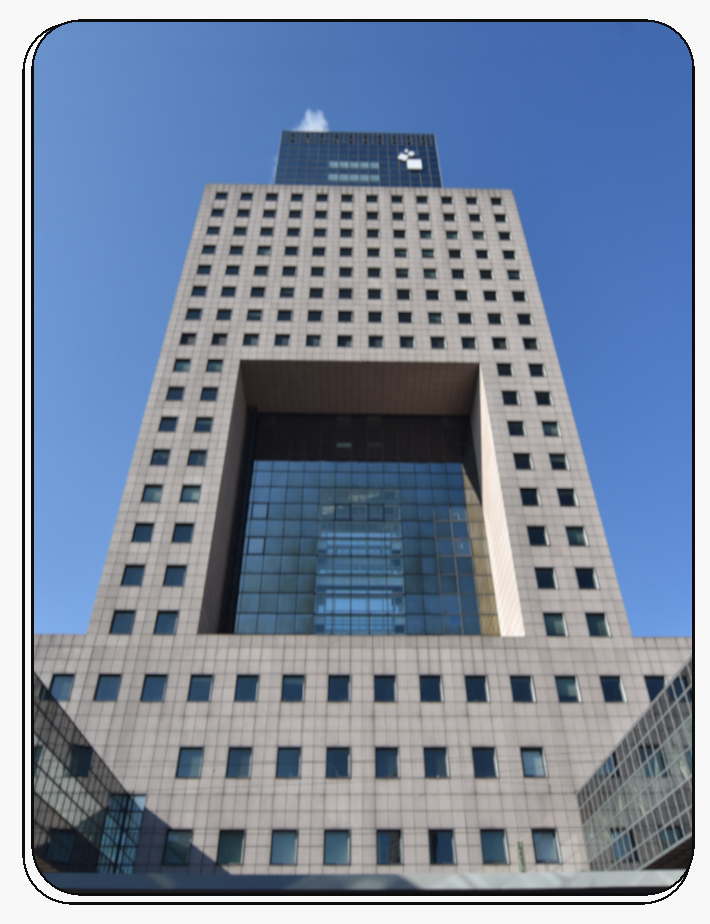

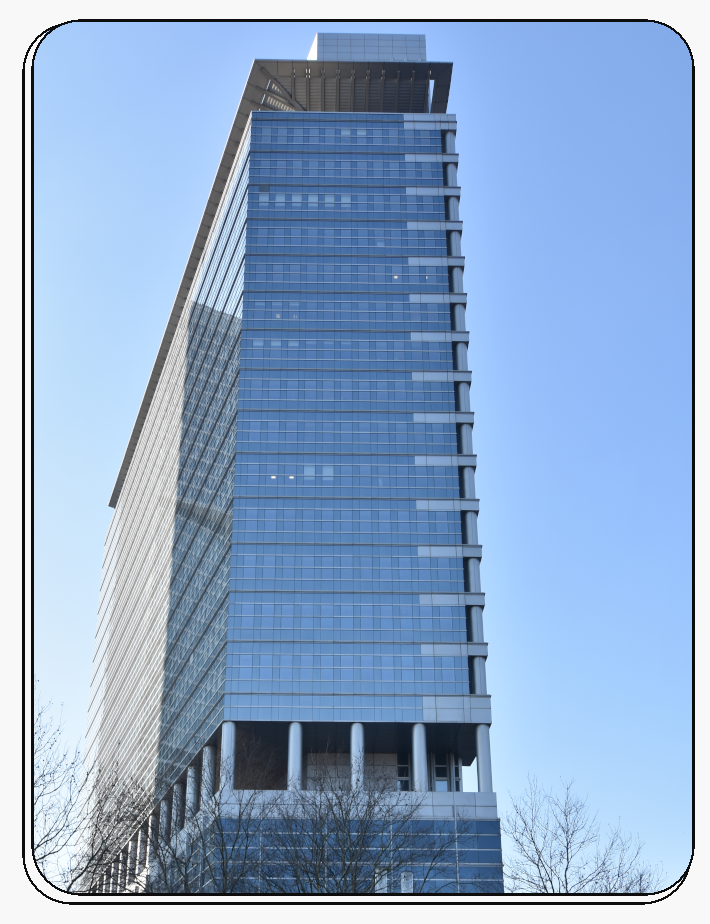

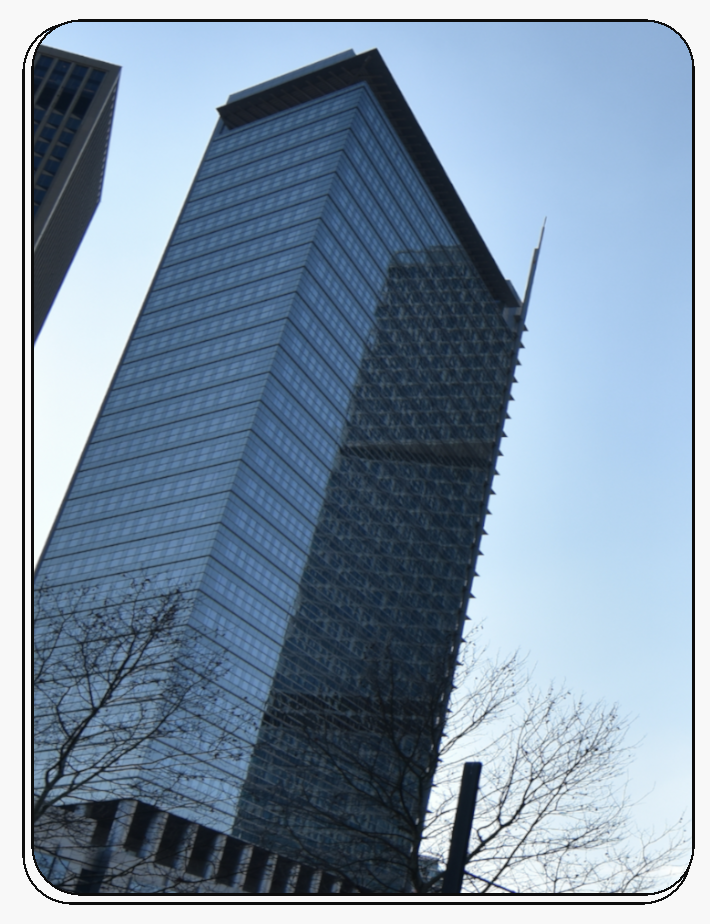

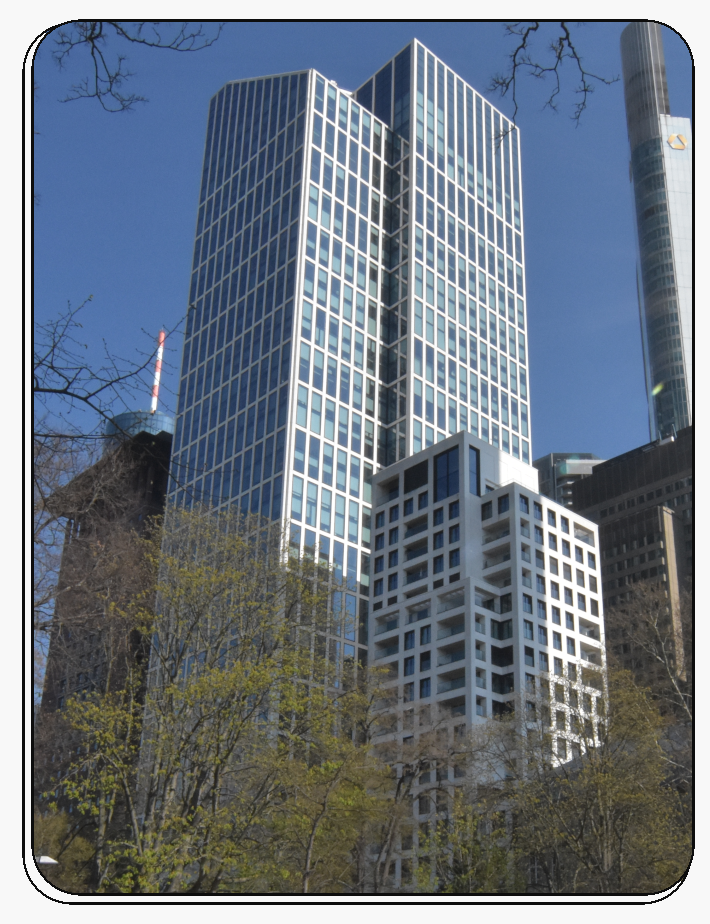

Von den 18 geplanten Hochhausstandorten werden 16 von der Stadt genehmigt. Allerdings sind bis heute nur wenige der geplanten Hochhäuser tatsächlich gebaut worden. Dazu gehören zum Beispiel der Taunusturm und der Tower185, in dem die Wirtschaftsprüfungsfirma PricewaterhouseCoopers ihren Sitz hat.

Die Jahre 2000 bis 2025

2005 bekommt das Architekturbüro Jourdan & Müller von der Stadt Frankfurt den Auftrag, ihren Hochhausentwicklungsplan Frankfurt 2000 fortzuführen. Dieser neue Hochhausentwicklungsplan 2008 bestimmt bis heute so gut wie alle Hochhausneubauten – mit wenigen Ausnahmen, die in den Jahren zuvor begonnen worden waren. Dieser Plan wurde 2024 fortgeschrieben und am 13.06.2024 von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt.

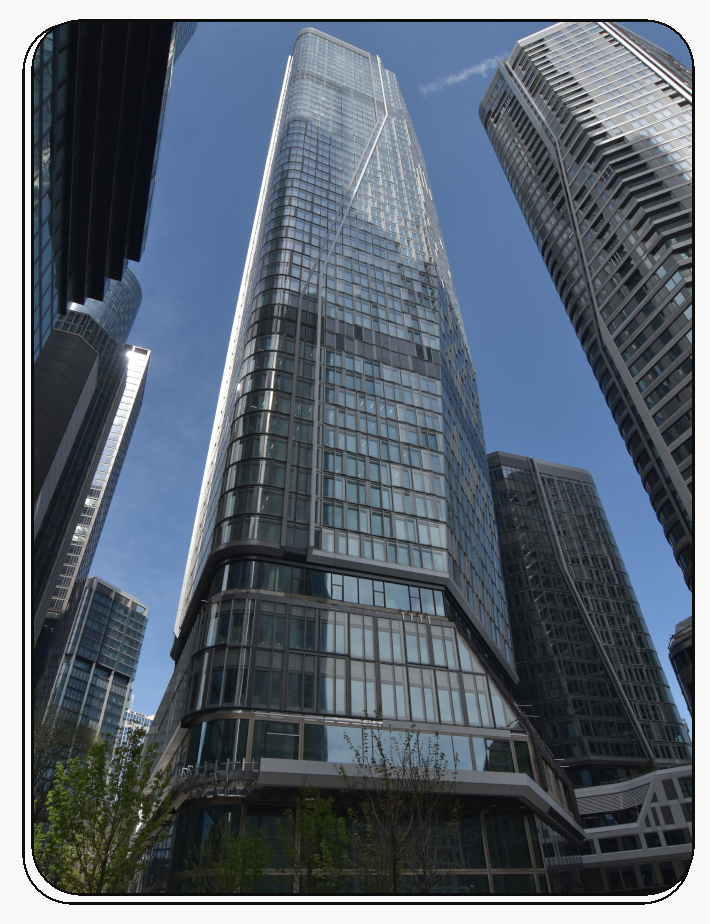

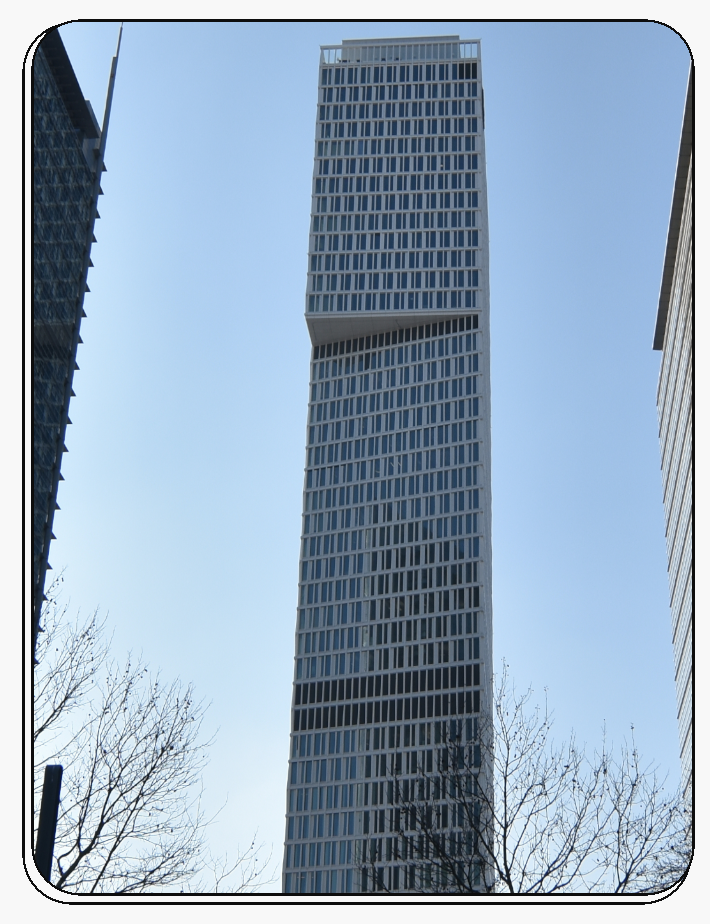

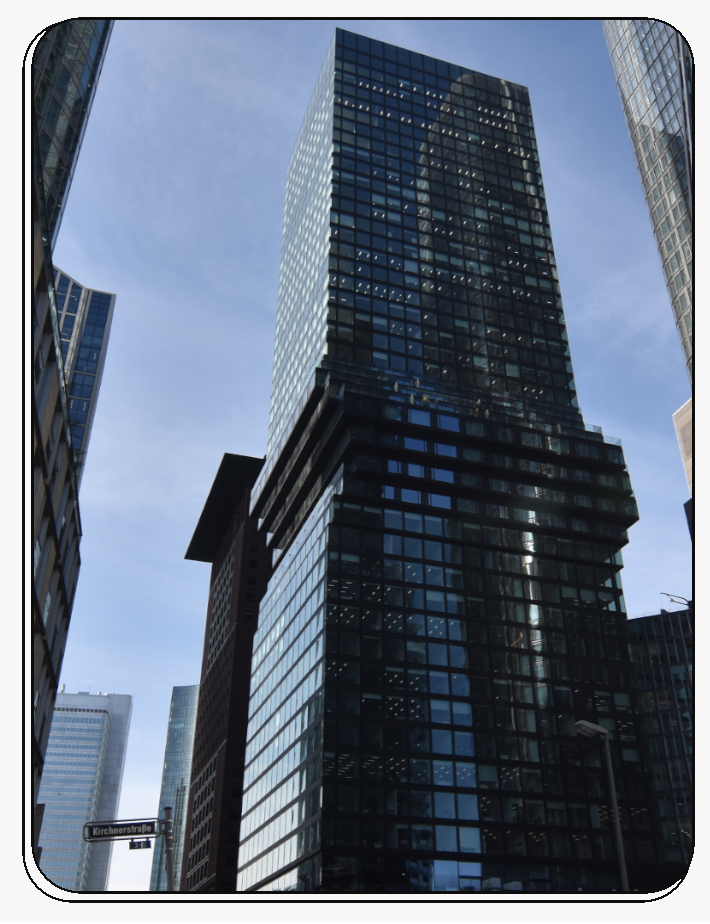

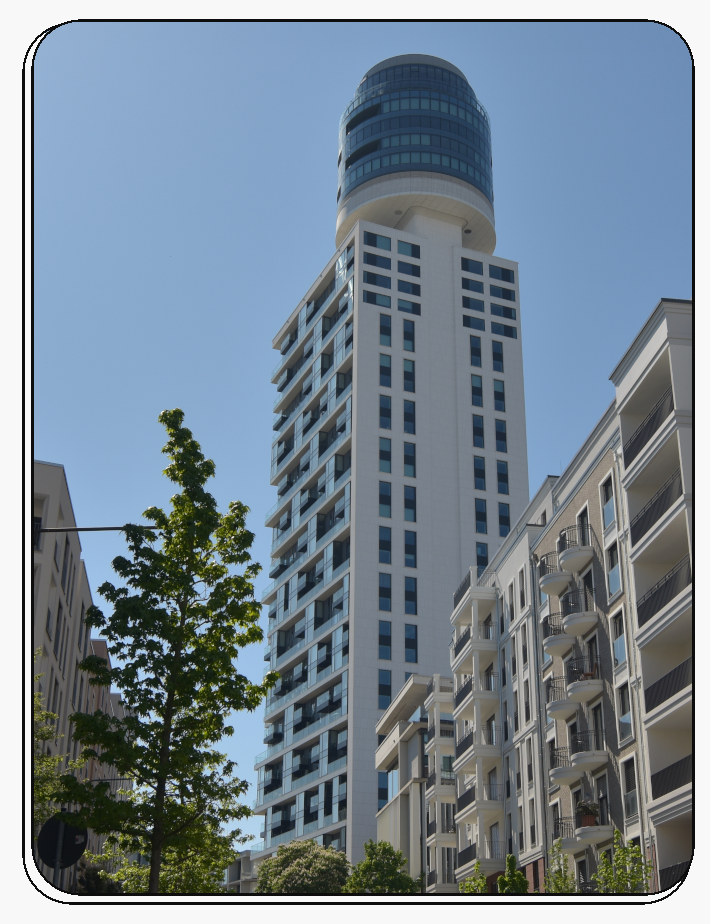

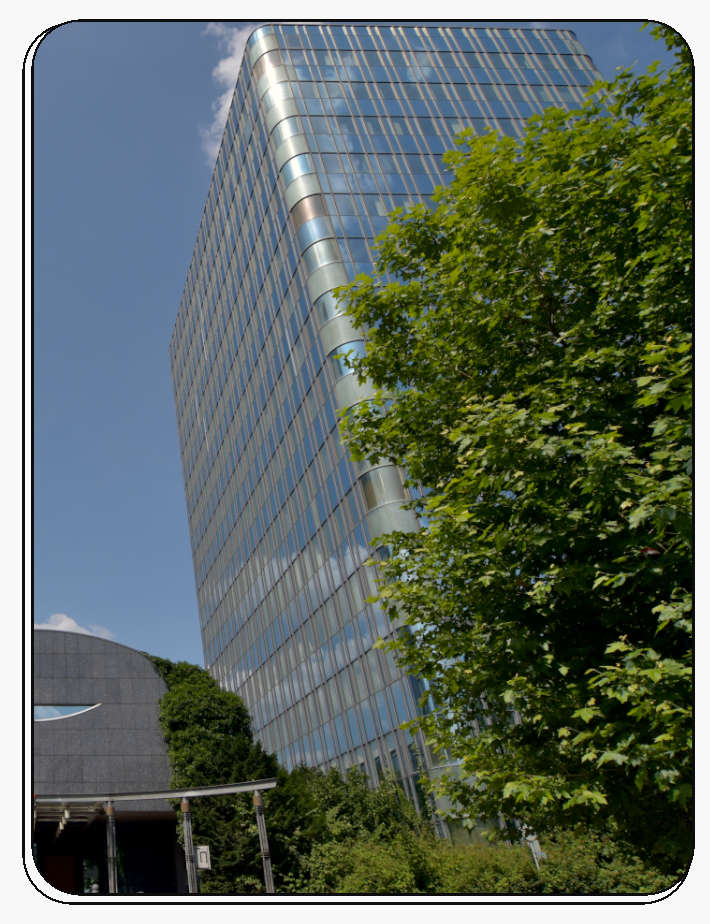

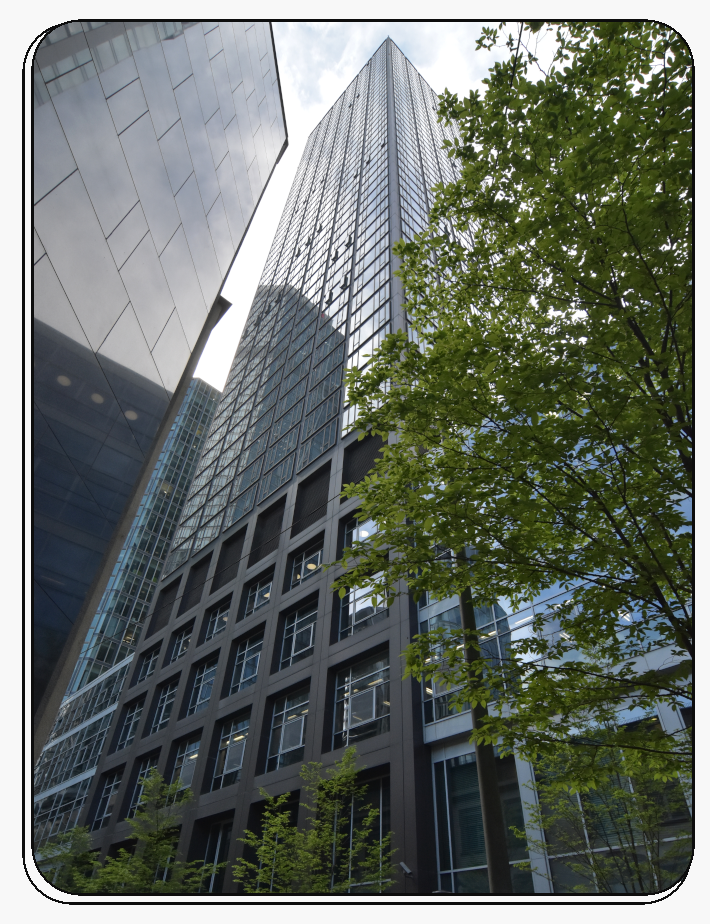

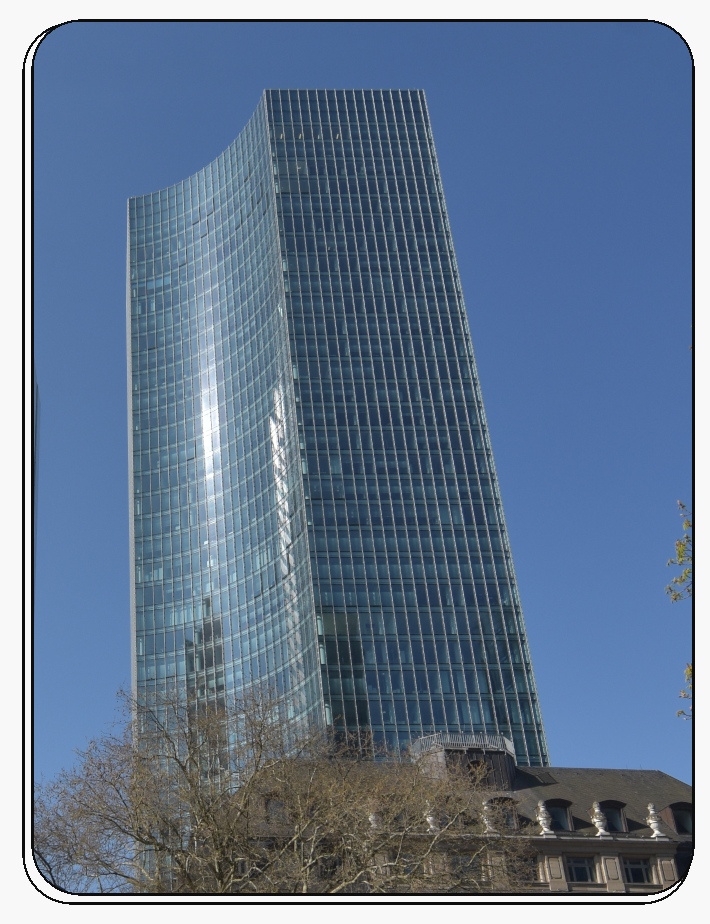

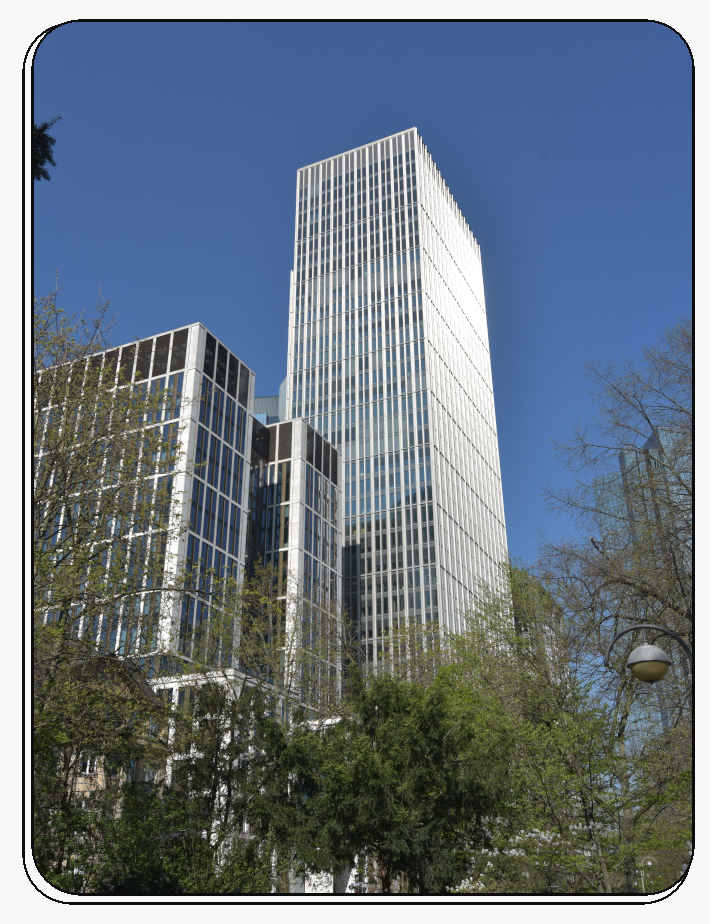

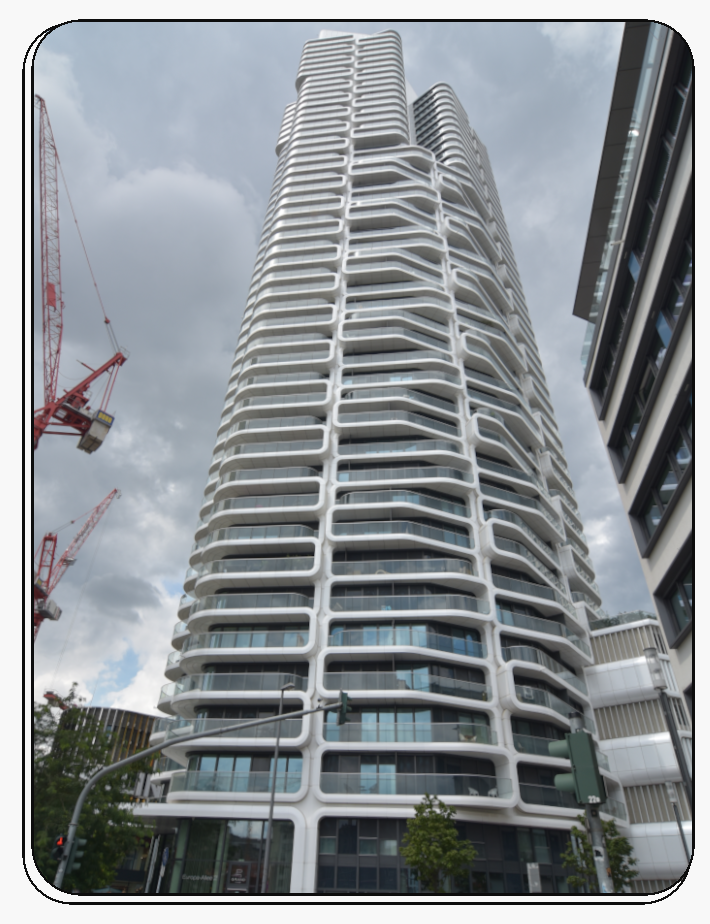

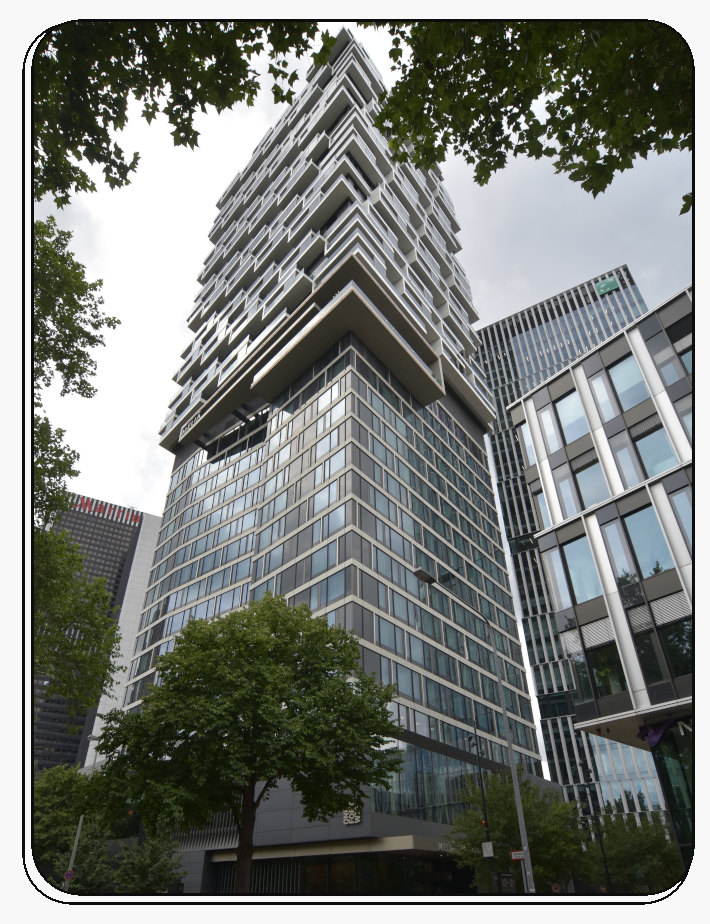

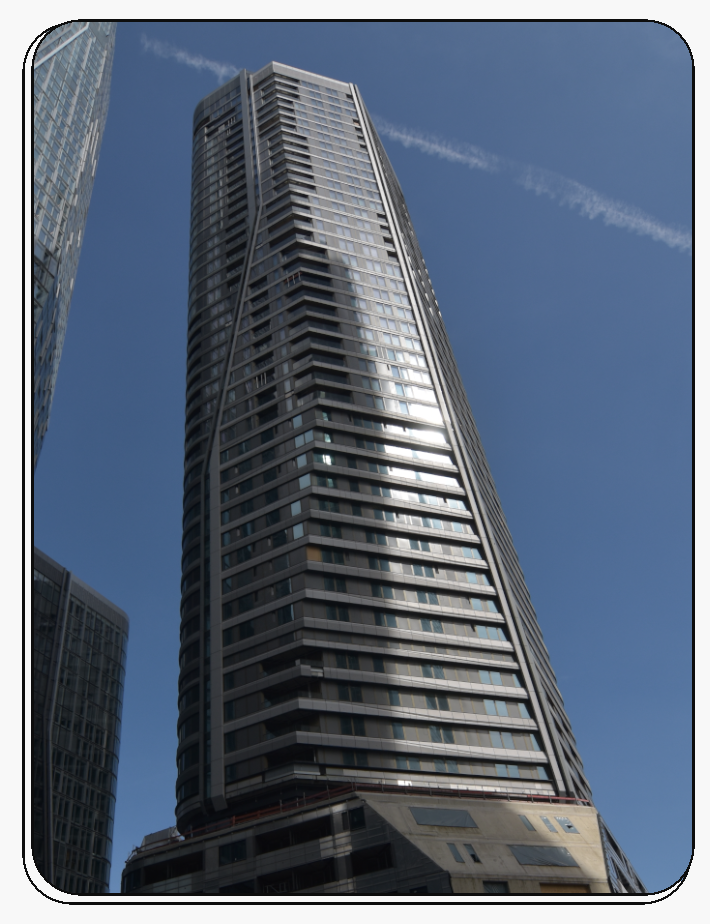

Zu den höchsten Gebäuden des neuen Jahrtausends gehören: Das Skyper (2002 – 2004), der Operntower (2007 – 2010), der TaunusTurm (2011 – 2014), der Marienturm (2015 – 2019), der Grand Tower (2016 – 2020), das One Forty West (2017 – 2020) und die Four Towers (2018 – 2025).

Beiträge zu einzelnen Hochhäusern Frankfurts

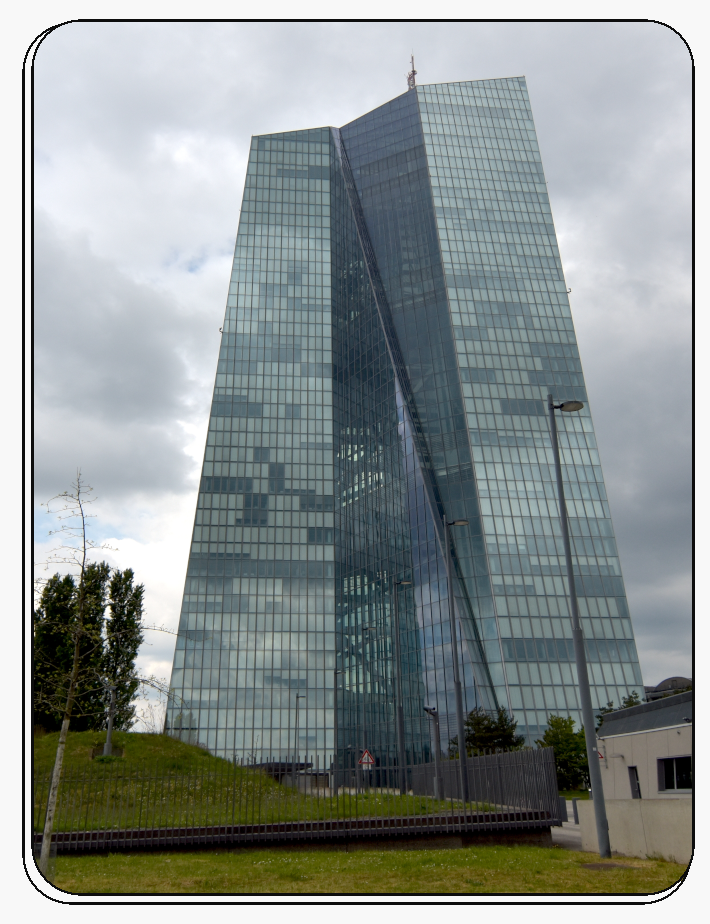

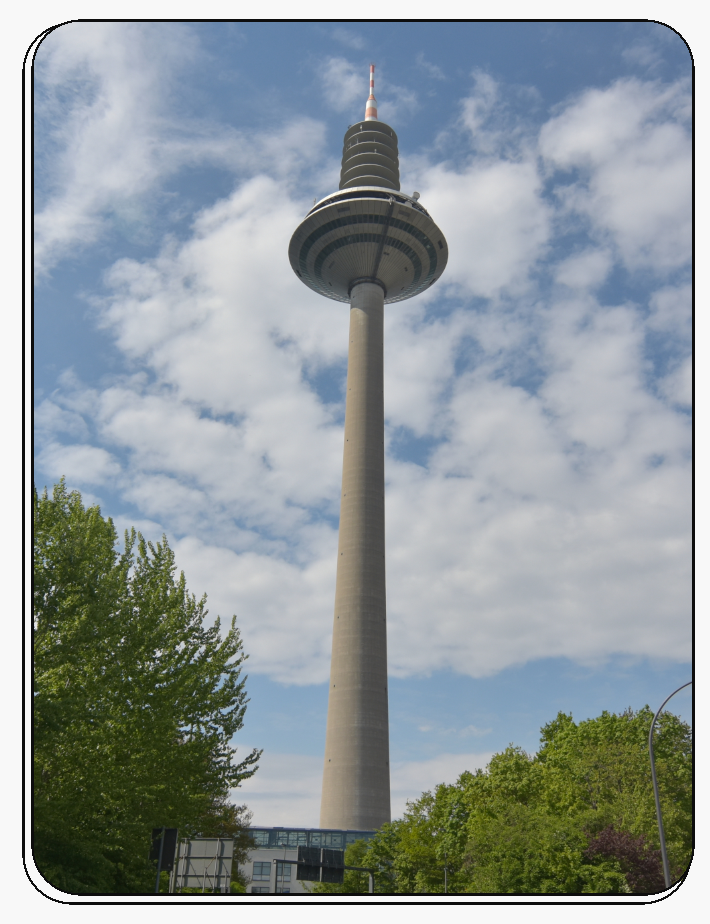

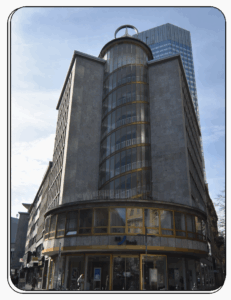

Die Leserschaft hat nun im Folgenden die Möglichkeit, historische Etappen der Hochhausentwicklung und Besonderheiten von einzelnen Bauten der Stadt Frankfurt zu erfahren. Per Klick auf die einzelnen Bilder oder Namen können die jeweiligen Beiträge aufgerufen werden.

Ein MJP Artikel

Kreative Leitung: Jku

Text: MJP

Gestaltung: Jku

Bilder: DaN/GFFB

Grafik Beitragsbild: MSK/GFFB