Die Villa

in der Lindenstraße

Erinnerungskultur

Die Villa in der Lindenstraße 27 in Frankfurt wirkt von außen wie ein schönes, altes Haus. Während der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) diente das Gebäude jedoch als Standort verschiedener Einrichtungen der NS–Diktatur. Menschen wurden hier überwacht, kontrolliert und verfolgt. Die Geschichte der Villa zeigt, wie alltägliche Orte Teil des nationalsozialistischen unrechts wurden.

Foto: Noah Semere (AGH Digitales)

Der bau und die stiftung

Das Haus wurde 1896/1897 als Damenstift für die Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung zu Frankfurt am Main nach Entwurf des Frankfurter Architekten Alexander David Karl Freiherr von Lersner errichtet. Es war Sitz der Stiftung und Wohnheim für die Stiftsdamen aus alten Frankfurter Familien.

Im Jahr 1941 sah sich die Stiftung infolge der Androhung von Zwangsmaßnahmen gezwungen, das Gebäude an die Gestapo zu veräußern.

ZENTRALE EINRICHTUNGEN DES NS-STAATES

Oswald Poche war von März 1941 bis September 1943 Leiter der Staatspolizeistelle Frankfurt am Main, die in der Lindenstraße 27 im Westend untergebracht war. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Durchführung von Deportationen von etwa 10.000 jüdischen Bürgern aus Frankfurt in Konzentrations– und Vernichtungslager beteiligt. Unter seiner Leitung wurden zwischen dem 10. Oktober 1941 und dem 24. September 1942 insgesamt zehn große Deportationen organisiert.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tauchte Poche unter und lebte mit falschen Papieren unter dem Namen „Koch“ in Salzwedel, wo er als Handlungsreisender arbeitete. Er wurde 1950 für seine Rolle bei den Deportationen von Juden in Frankfurt verantwortlich gemacht, jedoch nicht strafrechtlich verfolgt. Er starb am 22. September 1962 in Dannenberg.

Zusätzlich befand sich in der Villa die sogenannte Wehrwirtschafts– und Rüstungsinspektion, eine Dienststelle des Militärs. Sie überwachte kriegswichtige Betriebe und den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen, die unter harten Bedingungen für die Rüstungsindustrie arbeiten mussten.

Auch die Kriminalpolizei war hier mit einer sogenannten „Dienststelle für Zigeunerfragen“ vertreten. Damit wurden gezielt Sinti und Roma erfasst und verfolgt – eine rassistische Politik, die oft in Deportationen und Tod endete. In der Villa wurden sie registriert und überwacht, bevor sie in Lager verschleppt wurden.

Herbert Adler, besser bekannt als Ricky, wuchs in Frankfurt am Main auf und verbrachte die Jahre 1941 bis 1943 in den sogenannten Zigeunerlagern an der Diesel– und Kruppstraße – eine düstere Zeit, die seine Geschichte prägte. 1943 ordnete man schließlich auch die Deportation nach Auschwitz an. Endlich, im Jahr 1945, zog es ihn zurück nach Frankfurt am Main – der Ort, an dem er 2004 im stolzen Alter von 76 Jahren seine letzte Ruhe fand. 2011 erhielt der Stadtteil Riedberg eine ganz besondere Straße: die „Ricky–Adler–Straße“, benannt nach Herbert Adler.

4 FAKTEN ÜBER DAS SOGENANNTE ZIGEUNERLAGER IN DER DIESELSTRAßE

Einrichtung und Zweck: Die Stadt Frankfurt richtete ab Mitte der 1930er Jahre auf Druck von Polizei und NS-Behörden ein städtisches Zwangslager in der Dieselstraße (Riederwald) ein. Es diente der Internierung und Ausgrenzung von Sinti und Roma aus Frankfurt und der Umgebung.

Zeitraum: Das Lager wurde ab etwa 1936/1937 betrieben; die intensive Nutzung als Zwangslager dauerte bis 1942. Spätere Maßnahmen führten ab 1942/1943 zur Umsiedlung bzw. Deportation vieler Inhaftierter in Vernichtungs- und Arbeitslager.

Repression und Deportation: Viele Bewohner des Dieselstraßen-Lagers wurden später deportiert u. a. nach Auschwitz Überlebenden-Berichte und Archivquellen dokumentieren diesen Verlauf.

Städtische und staatliche Verantwortung: Die Einrichtung und der Betrieb des Lagers waren Ergebnis von Zusammenarbeit zwischen städtischen Stellen, Polizeibehörden und der Gestapo; Entscheidungen auf kommunaler Ebene trugen zur Verfolgung bei.

Die Nutzung der Villa durch gleich mehrere NS–Institutionen macht sie zu einem exemplarischen Ort nationalsozialistischer Herrschaft und Unterdrückung in Frankfurt. Während das Gebäude nach 1945 in zivile Nutzung überging, blieb seine Vergangenheit lange weitgehend unbeachtet. Erst durch neuere Forschungen rückte seine Funktion im NS-Staat stärker in das öffentliche Bewusstsein.

Video: Noah Semere / GFFB

Erinnerung vor ort

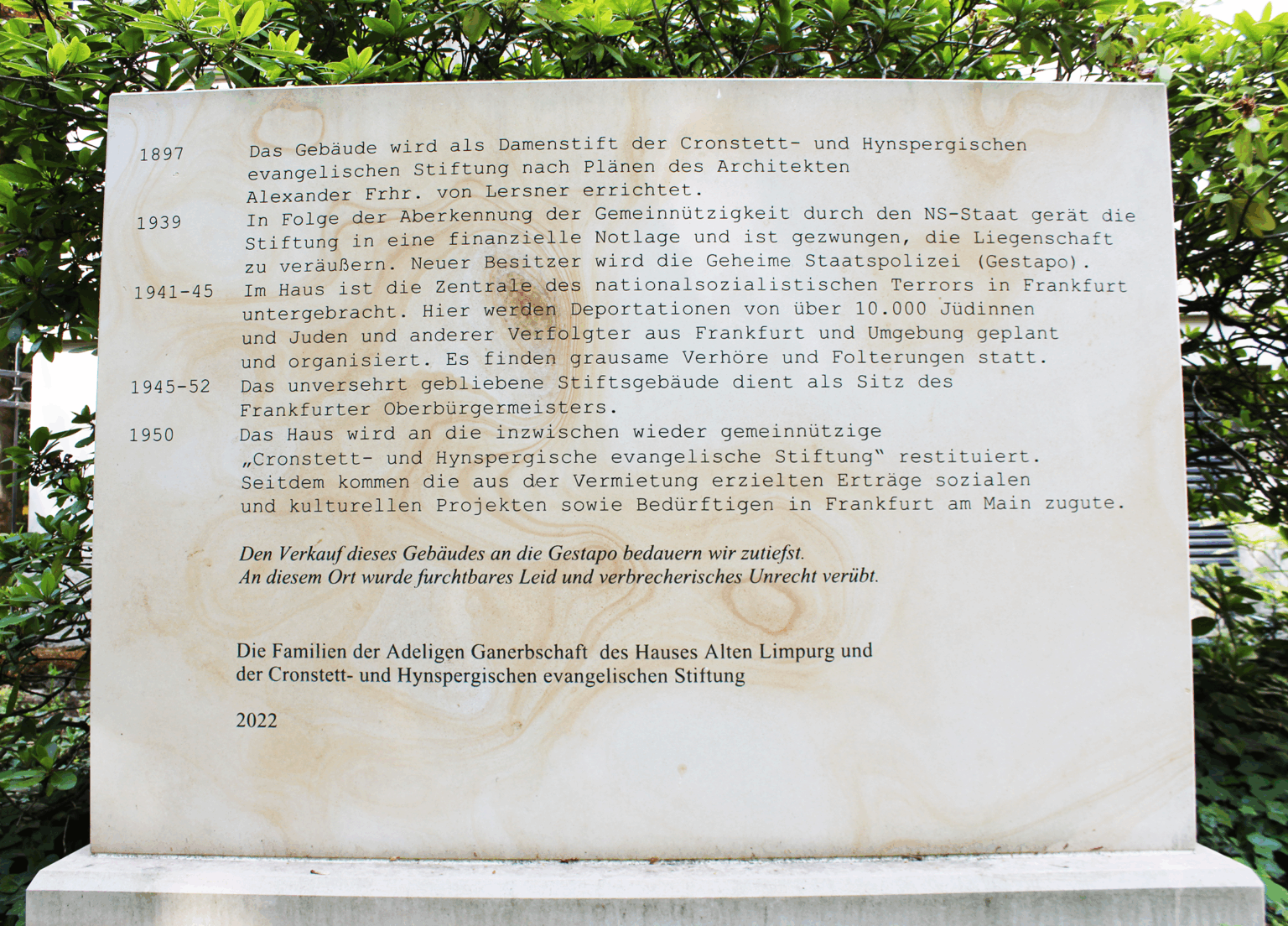

Seit 1987 erinnert ein Denkmal direkt an der Villa an diese dunkle Vergangenheit. Es informiert über die Nutzung des Hauses in der NS–Zeit und die Menschen, die dort Opfer von Überwachung, Verfolgung und Gewalt wurden. Das Denkmal ist ein wichtiger Teil der Frankfurter Erinnerungskultur – es hilft dabei, die Geschichte sichtbar zu machen und wachzuhalten.

Im Herbst 2022 wurde die Alte Gedenktafel durch eine Neue ersetzt.

Foto: Daniel Neumann (AGH Digitales)