Trianon Frankfurt: Architektur, Wandel und neue Perspektiven im Bankenviertel

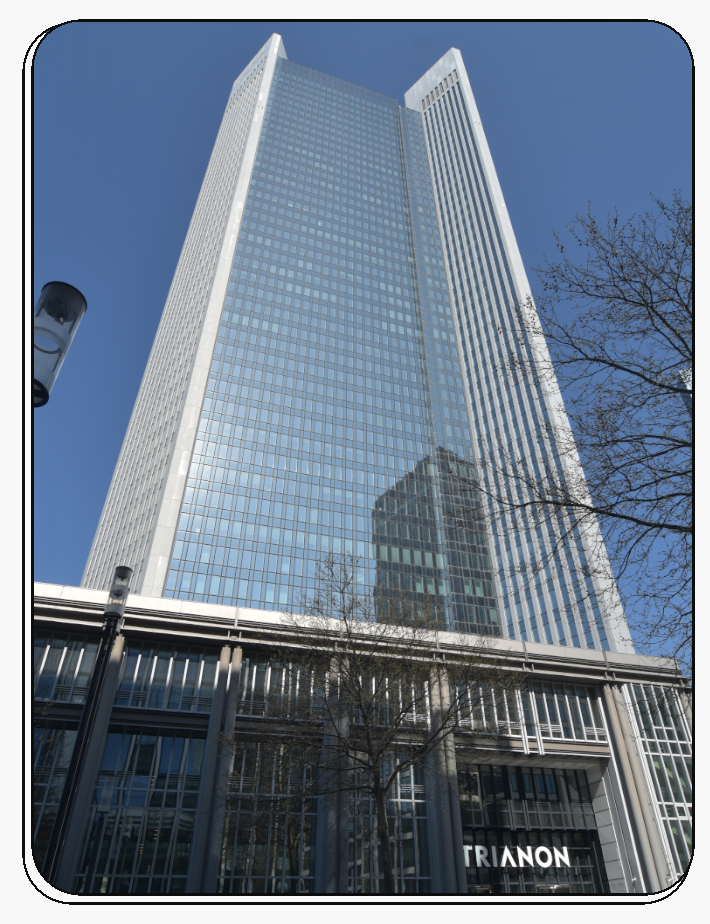

Mit seinen 47 Stockwerken ragt das Trianon seit 1993 markant in den Himmel über dem Frankfurter Bankenviertel. Obwohl viele Hochhäuser die Skyline prägen, fällt das Trianon sofort ins Auge. Denn seine Form erinnert an ein verspiegeltes Dreikantprisma. Während der Hauptturm in den Himmel wächst, umrahmen ihn schlanke, aluminiumverkleidete Eckpfeiler. Diese Pfeiler ragen 14 Meter über das Dach hinaus und tragen eine schwebende Stahlkonstruktion, die wie eine umgekehrte dreiseitige Pyramide wirkt. So entsteht eine Silhouette, die in Frankfurt einzigartig ist.

Von der BfG zum Wahrzeichen: Wie das Trianon entstand

Die Geschichte des Trianon beginnt bei der Bank für Gemeinwirtschaft, kurz BfG. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich sechs regionale Gewerkschaftsbanken zur BfG zusammen. Weil die Bank schnell wuchs und immer mehr Platz benötigte, suchte sie nach neuen Lösungen. Bereits in den 1970er Jahren ließ die BfG ein erstes Hochhaus am Theaterplatz errichten. Doch als die Bank weiter expandierte, reichte das nicht mehr aus. Deshalb plante sie Ende der 1980er Jahre ein neues, noch größeres Hochhaus an der Mainzer Landstraße.

Um die beste Lösung zu finden, lud die BfG mehrere renommierte Architekturbüros ein, ihre Entwürfe einzureichen. Schließlich schlossen sich N+M und Assoziierte, Hentrich, Petschnigg und Partner sowie Albert Speer und Partner zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Gemeinsam entwickelten sie das Konzept für das Trianon. Noch während der Bauphase entschied sich die Deutsche Bank, das Gebäude zu kaufen. Die BfG blieb als Mieter im Haus, bis sie im Jahr 2000 in der SEB AG aufging.

Städtebauliche Integration: Wie das Trianon das Viertel prägt

Das Trianon steht nicht isoliert, sondern fügt sich bewusst in sein Umfeld ein. Denn das Grundstück liegt zwischen zwei denkmalgeschützten Gründerzeitbauten. Deshalb achteten die Planer besonders darauf, die Umgebung zu respektieren. Der städtische Rahmenplan verlangte, die Mainzer Landstraße durch hochwertige Architektur aufzuwerten. Außerdem sollte der Straßenraum grüner und attraktiver werden, während die Erdgeschosse offen für die Öffentlichkeit bleiben sollten.

Um diese Ziele zu erreichen, schufen die Architekten eine viergeschossige Stadtloggia. Sie verbindet die historischen Gebäude am Fuß des Trianon und schützt die dahinterliegenden Wohngebiete vor Lärm. Die Loggia ist für Fußgänger offen gestaltet und lädt mit gastronomischen Angeboten zum Verweilen ein. Zusätzlich entstand auf dem Gelände eine öffentliche Parkanlage, die sich von der Klüberstraße bis zum Zimmerweg und zur Mainzer Landstraße erstreckt. So öffnet sich das Trianon nicht nur zur Stadt, sondern schafft auch neue Aufenthaltsräume für die Menschen im Viertel.

Form und Funktion: Warum das Trianon anders ist

Obwohl die glänzenden Eckpfeiler wie Aufzüge oder Treppenhäuser wirken, erfüllen sie wohl eher einen ästhetischen Zweck. Denn die Architekten schienen sich bewusst gegen das Prinzip „form follows function“ (zu dt: Form folgt der Funktion) entschieden zu haben. Stattdessen wollten sie dem Gebäude Eleganz verleihen und das Problem der Ecken bei einem dreieckigen Grundriss kreativ lösen. Im Inneren ordnen sich die Büros um einen dreieckigen Kern an. So entstehen flexible Räume, die viel Tageslicht erhalten. Entlang der sternförmig ausgerichteten Achsen springen die Fassaden leicht vor, wodurch auf den 20.000 Quadratmetern Spiegelfläche faszinierende Reflexionen von Himmel und Stadt entstehen. Außerdem setzten die Bauherren erstmals in Deutschland hochfesten Beton ein, um die Konstruktion noch stabiler und langlebiger zu machen.

Ein markanter Abschluss: Das Dach als Symbol

Während viele Hochhäuser in Frankfurt mit einem flachen oder spitzen Dach enden, wählten die Architekten für das Trianon einen anderen Weg. Ursprünglich hatten sie eine spitze Dachkonstruktion geplant, doch schließlich entschieden sie sich für eine schwebende Stahlplastik. Dieses verspiegelte, dreikantige Prisma greift das Motiv des Gebäudes auf und setzt einen markanten Akzent. So bleibt das Trianon auch aus der Ferne unverwechselbar.

Wandel und Herausforderungen: Die wechselvolle Geschichte des Trianon

Nach der Fertigstellung nutzte die BfG das Trianon nur wenige Jahre selbst. Danach wechselte das Gebäude mehrfach den Besitzer. 2018 kauften zwei südkoreanische Immobilienfonds den Turm. Doch mit der Zeit häuften sich die Probleme. Als die DekaBank, der Hauptmieter, 2020 ihren Auszug ankündigte, verschärfte sich die Situation. Immer mehr Flächen standen leer. Medien berichteten über Sanierungsstau, Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung und eine schlechte Energieeffizienz. Weil die Eigentümer kein Geld mehr investieren wollten und auch kein Käufer gefunden wurde, meldete die Objektgesellschaft im Sommer 2024 Insolvenz an. Jetzt sucht ein Insolvenzverwalter nach neuen Lösungen für die Zukunft des Trianon.

Kunst und Begegnung: Neue Impulse für das Trianon

Obwohl das Gebäude vor großen Herausforderungen steht, entstehen immer wieder neue Ideen. So verwandelte sich das Trianon im Januar 2025 in einen Treffpunkt für Kunstliebhaber. Das „House of Galleries“ lädt Besucher in die ehemaligen Vorstandsetagen ein, um zeitgenössische Kunst zu entdecken. Insgesamt präsentieren sich 26 Galerien aus Frankfurt und ganz Deutschland. Das Projekt wird vom Hessischen Wirtschaftsministerium gefördert und gemeinsam mit Frankfurter Galerien entwickelt. Darüber hinaus bieten Fotokurse auf dem Dach des Trianon regelmäßig die Möglichkeit, die Frankfurter Skyline aus einer besonderen Perspektive zu erleben.

Fazit: Das Trianon als Spiegel des städtischen Wandels

Das Trianon ist viel mehr als nur ein Hochhaus im Bankenviertel. Es erzählt die Geschichte von Wachstum, Wandel und neuen Chancen. Durch seine besondere Architektur, die Einbindung ins Stadtbild und die vielfältige Nutzung bleibt es ein wichtiger Teil der Frankfurter Skyline. Obwohl die Zukunft des Gebäudes offen ist, zeigt das Trianon eindrucksvoll, wie sich eine Stadt immer wieder neu erfindet – und wie Architektur, Geschichte und Gegenwart miteinander verbunden bleiben.

Ein MJP Artikel

Kreative Leitung: Jku

Text: MJP

Gestaltung: Jku

Bilder: DaN